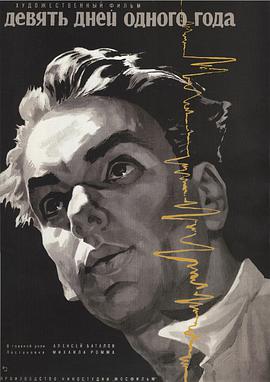

@《一年中的九天》相关热播

@最近更新剧情片

@《一年中的九天》相关影评

只有几天E.加布里洛维奇 在编剧M.罗姆和D.赫拉布罗维茨基,以及导演M.罗姆的新片《一年中的九天》中,有这样一场戏:影片的主人公,年青的原子物理学家古谢夫回到了故乡,去看他的父亲,一个集体农庄庄员。已经得知了一个不幸的情况,古谢夫由于受到一种什么光线的辐射而生了病,他知道这是一种不治之症,是无法挽救的,但是他并没有把这件事告诉给任何一个亲人。现在在一个寂静的深夜里,父子之间进行了这样一场谈话:父亲:你告诉我:你对你的生活满意吗?儿子:满意。父亲:当初还不如留在家里,过个安静日子,在矿上找个活干,啊,米佳?儿子:不,爸爸,每个人有自己的生活道路。父亲:这话也对……有一件事……关于那个东西……就是关于原子,人们有各种各样的说法。你说,……搞它付出自己的生命是值得的吗?儿子:是值得的。父亲:发明这种东西也许是白费心血吧?谁需要它?儿子:不,不会白费心血。总有一天人们会感谢我们的。再说,思想是不可能制止的,即使突然把做完的事完全忘掉……父亲:你做过炸弹吗?儿子:做过。假如我们不做炸弹,那我们就不可能有这次谈话了,爸爸……那人类有一半也就不存在了。父子之间这次深夜的倾谈中蕴藏着巨大的力量。因为他们所说的那些话都尖锐、锋利到极点,而且其中包含着压缩在一起的无数的思想、情感,对我们时代的怀疑和肯定。还因为,值得贡献出一生,生活道路选择对了这些话,是由一个有着像古谢夫这样的命运、这样的生活的人说出来的。不错,就是在其他影片中也不止一次地听到过这些话,例如说,准备贡献出一切,牺牲一切,克服种种障碍啦等等。但是从银幕上说着这些话的,几乎总是那些按照艺术法则来看没有权利说出这些话的人。因为影片作者已经竭尽所能,力求减轻他们的困难,往他们的道路上撒上糖浆,把一切都安排得妥妥贴贴,让观众脑中丝毫也不会闪过严重的念头,不只不会担心对人物说来有生命的危险,而且甚至不会想到在他那所明亮、宽敞的住宅中,厨房里的沸腾的热水会发生什么危险。这仿佛是一种游戏的规则,在这种游戏中,不论是作者,还是观众预先都已经默认,这些阻难都是不堪一击的,那些障碍物,都是些无关紧要的东西,而所有这一切立即就会——只要稍微等一会!——圆满结束的。这种游戏和这些顽固的规则都是致影片于死命的东西! 因为只有那些克服了真正的、毫不渲染的、毫不褪色的、有时甚至是力所不及的困难和障碍的人,才有权利在艺术中光明磊落地说着这些话。只有反映出生活中名副其实的困难,而不是在玩净手棋游戏的那种真正充满戏剧性的事件,才能使人相信这些话,并对它们怀着敬意。那些坏影片都有某种共同之点。影片的作者都最害怕把他们的正面人物放到具有异常尖锐矛盾的悲剧的中心人物的地位。他们把整个时间不是用来使电影故事的情节更为尖锐,而是使它们趋于缓和。但是现实生活(极为热心地研究着这种生活的,却往往正是这样一些人,他们后来竟用编剧的笔在电影剧本中抹掉了那些真正富于戏剧性的环节)远远不乏挫折和困难的。它给予我们大量的例子,说明当我们优秀的人们在进行斗争和劳动时,必然会碰到一些极复杂的,社会、道德、生活方面的种种冲突。要想真正地表现出正面因素,艺术家应当把自己的主人公放到最尖锐的戏剧矛盾的中心,而不是把他束之高阁地保护起来。不是让他免遭各种打击,让他脱离真正的戏剧,而是相反的,运用整个戏剧的力量来研究他的道德特点、他的良心和他的党性实质。银幕上的主人公不仅应当成为一个驾驶船只在风浪中前进的舵手,而且要成为一个经受得起一切风浪,经受得起所有暴风雨袭击的舵手。罗姆和赫拉布罗维茨基以这部影片的整个结构肯定了这一点,用它那旨在反对教条的概念:即反对在苏联影片中应当要什么和不应当要什么这种教条的概念的全部力量肯定了这一点。《九天》的作者们把物理学家古谢夫——自己的主人公带入到一个毫不缓和、毫不平坦的戏剧的圈子之中。我们看到,《热核xx》的世界多么复杂,我们明白,这个科学部门要求付出多少劳动和牺牲,关于这一部门我们了解得又是多么肤浅。古谢夫,是个伟大的学者,具有坚强意志的人。这些力量和意志的特点通过最复杂的冲突反映出来,并且通过古谢夫这个形象身上的无数生动、鲜明的性格特点而得到了加强。他年青,在他身上还保留着许多孩提般的东西,从他的姿态举止中,还看得出大学生的,甚至是小学生时代的痕迹。他敏捷又缓慢,他经常陷入沉思,但在某一刹那又是兴高采烈,他不仅在抒情的时刻是言简意赅,就是在和朋友进行复杂的谈话时也是如此——一切都尽在尖锐的潜台词之中。而生活并没有娇惯他——这更是毋庸讳言的事!通常的情况是,影片的作者决定表现主人公的死时,总是尽量设法来补偿这不幸的结局在观众心中引起的悲痛,哪怕是以这一点来安慰观众,那就是:不管怎样,主人公到底还是完成了他所担当的任务。但《九天》的作者们甚至连这种安慰也没有给我们。古谢夫没有达到自己的目的,没有完成主要的任务。曾经闪现出来的成功的暗示在以后的实验中也都化为乌有了。从个人生活方面来说,古谢夫也不是十分成功的。总之,古谢夫并不是十分幸福的。现在影片已经结束了,银幕上闪过了最后一个画面——病入膏肓的古谢夫写的一张字条——,但当你走出影院时,你却怀着一种异常昂扬的精神奋发的情感。是的,像古谢夫这样的人是不会被摧毁的,人们想要仿效他们,想要成为像他们一样的人,这并不是因为他们已经完成了奇迹,而且战胜了世界上可以战胜的一切东西,这是因为,他们的精神世界是不加粉饰地那样美好,他们的力量无穷无尽,宽阔无比,富于深深的人情味,这种力量永远不停地引导他们冲破生活中一切惊涛骇浪向前进。古谢夫的一生尽管有着各种各样的失败,极为复杂,没有达到目的,生活的各方面也是摇摆不定,充满了悲剧和创伤,但对我来说,却是一个正面的榜样,比起那些银幕上出现的一切高谈阔论的、十分自信的、无论从身长和体重上来看都是十分巨大的电影人物来,比起那些虽然获得了幸福,但在映完之后,却立即无踪无影的电影人物来,古谢夫无疑要强有力的多。古谢夫这个角色是由优秀演员A.巴塔洛夫扮演的。对这位演员说来,表演的特点是高度的含蓄,它使观众用内在的眼睛可以看到比起直接用面部表情、用手势表现出来的要更为复杂、更为深刻的东西。巴塔洛夫就是在这里也保持了这一细致、艰难的风格。但是,我觉得,在这部影片中,这种含蓄有时在巴塔洛夫身上变成了一种相当的冷漠,因而在这部十分优秀的影片中那种原有的可能性便成为没有能够体现出来的东西。A.巴塔洛夫非常出色地传达了古谢夫的复杂性格,但是古谢夫的悲剧的力量和高潮,也就是应当震撼观众心灵的那种东西,却常常溜掉了——只是冷漠地一闪而过。古谢夫有位朋友库里柯夫,也是位原子物理学家。有一次在一场电影映完之后,我听到一位观众向他的朋友提出了这样一个问题:“说真的,这个库里柯夫是个什么人?是凶恶的,还是良善的?是好人还是坏人呢?”事实上,——一方面,库里柯夫像是有些胆小,无毅力,他——是个喜欢生活中一切舒适之物的人,看来像是个假绅士。可是,另一方面,——随着影片的进展,显然表现出这一点——他又是一位优秀的学者,一个忠诚地献身于科学的人,一个忠实的朋友……如果说,他终归还是一位好人,那么究竟为什么他的意见中几乎总是充满了愤恨,并引起人们强烈的愿望要与这种意见进行争辩呢?总之,他——库里柯夫,这位永远发表值得争论的意见的人,到底是个怎样的人呢?是好人,还是坏人?我觉得,归根结底他还是个好人,但却是个复杂的人。不错,是有这样的人,像库里柯夫一样,爱抱怨,爱发脾气,说话尖酸刻薄,具有怀疑主义者的面貌,但事实上,却很单纯、善良、忠心耿耿地献身于自己的事业。你不会立即了解他们是怎样的人,也不会立即触摸到他们的本质,你也不会立即突破围绕着他们的道德核心的那层铠甲。但是一旦突破了这层外壳,你便会看到——这是一个好人,一个真正的人!你会看到,在这里这个“好”字的涵意,比起通常对它的理解来,要复杂得多。I.斯莫克图诺夫斯基也很出色地向我们介绍了库里柯夫这个人物。我们既感到这个人爱怨恨,也感到他的热心;既感到他的尖刻,也感到他的温和,感到他那像孩子般的腼腆。在他那怀疑论者的有勇无谋的背后,我们也看到热情的学者的那颗心,在肯定人类从远古的时代一步也没有前进的激烈的见解的背后,我们看到这样一位学者,他在实践中尽了一切努力,就为了使这种见解的虚伪性能够更加彻底地被揭露出来。古谢夫的妻子廖利娅这个人物形象,作者们创造得不算太成功。不错,她完全不像我们经常在舞台上,在银幕上所看到的,那种传统类型的学者的女友。这是一个古怪、任性、难以接近的青年妇女,她与历来所表现的学者的妻子不同,她甚至连鸡蛋也不会炒,就更不用说在丈夫生病的时候给他准备芥末膏了。“你简直是个冷酷的、无聊的、娇生惯养的、自以为是的和心肠不善的女人!”——通过内心的独白,她对自己这样说。当然,事实上并不完全是这样。廖利娅在自暴自弃的冲动之下,大大地夸大了这一点,但是在这些话中却有着某一点的真理。青年女演员T.拉甫罗娃,具有扮演廖利娅这个角色的优良条件。我觉得,她自己也不清楚地知道,她所扮演的廖利娅是否喜欢古谢夫。或者还是诅咒自己离开了库里柯夫去找古谢夫?或者,实际上对这两个人都是无动于衷的,生活中只爱一个人——爱她自己?所有这些假想的可能性都包含在电影剧本的结构之中,但是一个也没有从艺术处理上得到肯定——这并不是写作的细腻,而是人物的含混不清。廖利娅从银幕上(用内心的声音)引人入胜地分析着自己的情感,但是,老实说,这情感却是不存在的。在我们今天,关于电影艺术那新的、现代的形式正进行着极为热烈的争论。大家知道,许多西方大师,甚至还有我们的某些大师认为,情节的平稳的、顺序的发展是不合乎现代性的,他们采取一种“跃进式的”情节,即时时被一些回忆的场面、插入的小说、“相反的行程”等等所打断。把根本否定经过组织的情节这种倾向看作是超现代性的。但是《九天》这部影片都是根据最有传统性的,带有示威性的传统的情节安排法制作出来的。但同时,这部影片却是深深具有革新意义的,不是从时髦的意义上来理解,而是从最重要的方面来理解。因为在这部影片中,第一次极为大胆地利用了思想的对话,这些话建立在关于生活、科学、过去和未来的种种议论,以及理性的争论的基础之上;影片第一次如此充分而广阔地运用了对话。罗姆仿佛是与那种反对在电影艺术中深刻而多样地采用语言的人进行争论一样,他使这部影片从头至尾,几乎从未停止地响彻着对话,结果发现,不是通过普通的电影象征和潜台词,而是通过直接的语言表现出来的思想——与电影手段的传统结构相比,同样是银幕上一个强有力的武器。尽管罗姆和赫拉布罗维茨基还只是在思想电影的道路上迈出了第一步,但是这一步有着十分重要的意义,特别是对苏联电影艺术来说是这样。哪怕是因为,缺少思想的剧作现在就已经不能在电影中体现出我们正面人物的真正形象了。仅仅靠动作和情感并不能刻画出这一面貌,而是把他庸俗化了。也许是因为,有的作者力图追求外表的宏伟规模,他们不善于表现我们的人的理智的世界。可是要知道,这个世界的深度——即思想的深度,关于各种问题的争论的复杂性,关于道义、真理、党性的各种思想的力量——即真正的宏伟的规模,也就是我们大踏步前进的最惊人的特征之一。罗姆,是一位成熟、细致而又有独特才能的艺术家。我甚至可以说,他最近这一部作品,在剧作、导演、表演、摄影(出色的摄影师G.拉甫罗夫)方面有着高度的、精致的水平。作为一个导演,他在这里也保持了自己优秀影片中的表现手法。尖锐的场面调度,大刀阔斧地强调着某一点,不喜欢着重日常生活的描写和风俗描写,善于多种多样的、十分精致地、甚至可能是非常漂亮地、然而却不加任何粉饰地设计画面。风格简练、充满智慧、包含着并表现出丰富而复杂的内容。《九天》向我们表现出只有九天——有的长一些,有的短一点。但是在这里,在九天之中,却包含着我们的生活、我们的人、我们的争论、我们的欢乐和怀疑、我们的斗争。当这整整九天都过去了,最后一刻到来的时候,便清楚地看到,它不仅表现了斗争,而且也表现了热情的召唤,号召人们去进行斗争,用一种自我牺牲的精神,不屈不饶地为了伟大的,有时甚至是不可想象的困难目的去进行斗争。(李溪桥译自1962年2月27日苏联《文学报》) 为纪念米哈伊尔·伊里奇·罗姆的120周岁诞辰(2021年1月24日)而录入。本片剧组简介:米哈伊尔·伊里奇·罗姆(1901-1971),苏联著名电影导演、编剧,时任苏联影协筹委会副主席,全联盟国立电影学院(即VGIK)教授,与Yu.莱兹曼同为莫斯科电影制片厂第三创作协会的领导人。曾获得两次列宁勋章、五次斯大林奖金。于1950年获得苏联人民艺术家的称号。罗姆早年曾参加红军,1925年毕业于苏联早期成立的高等工艺美术学院的雕刻系,1929年以编剧身份进入电影界。1934年他拍摄的导演处女作是根据莫泊桑的同名小说改编的影片《羊脂球》。其他由罗姆执导拍摄的影片如下:1936年《十三人》;1937-1939年《列宁在十月》、《列宁在1918》;1941年《理想》;1944年《第217号人犯》;1947年《俄罗斯问题》;1948年《弗拉基米尔·伊里奇·列宁》(纪录片);1950年《秘密使节》;1953年《海军上将乌沙科夫》及《军舰冲击堡垒》;1956年《但丁街凶杀案》;1961年《一年中的九天》;1965年《普通法西斯》(纪录片);罗姆于1971年11月1日去世。其遗作《我仍然坚信》(1974年,纪录片)由G.拉甫罗夫、E.克里莫夫和M.胡茨耶夫共同完成。达尼尔·雅科夫列维奇·赫拉布罗维茨基(1923-1980),苏联青年编剧。在梯比利斯中学毕业后,即考入莫斯科文学院。曾参加伟大的卫国战争。1945年复员后,他先在《少先队真理报》工作,后又转到《共青团真理报》担任记者工作。他在此时创作的话剧《法国公民》曾在苏联国内外广泛上映。后来,他开始写电影剧本,在著名电影编剧E.加布里洛维奇的领导下工作。其代表作如下:1961年《晴朗的天空》(编剧,由G.丘赫莱依执导);1961年《一年中的九天》(编剧,由M.罗姆执导);1972年《驯火记》(导演、编剧)。于1974年获得苏俄功勋艺术家的称号。格尔曼·尼古拉耶维奇·拉甫罗夫(1929-1995),苏联青年摄影师,于1954年从VGIK摄影系毕业(导师B.沃尔切克,同期同学有V.尤索夫、P.托多洛夫斯基、L.帕塔什维利等)。其代表作如下:1960年《向东方走十步》(摄影);1961年《一年中的九天》(摄影,由M.罗姆执导);1965年《普通法西斯》(首席摄影,由M.罗姆执导的纪录片);1966年《七月雨》(摄影,由M.胡茨耶夫执导);1974年《我仍然坚信》(与E.克里莫夫、M.胡茨耶夫联合执导M.罗姆的纪录片遗作,兼任摄影);1977年《带我去远方》(与S.柳布申联合执导V.舒克申的编剧遗作)于1974年获得苏俄功勋艺术家的称号。青年演员因诺肯季·斯莫克图诺夫斯基(1925-1994)、阿列克谢·巴塔洛夫(1928-2017)分别在1974和1976年获得苏联人民艺术家的称号。塔季扬娜·拉夫罗娃(1938-2007)于1988年获得苏俄人民艺术家的称号。影评作者简介:叶甫根尼·约瑟甫维奇·加布里洛维奇(1899-1993),苏联著名编剧、作家。1962年始担任VGIK教授。曾多次与Yu.莱兹曼、M.罗姆、S.尤特凯维奇、G.潘菲洛夫等著名导演合作。其代表作有:《最后一夜》(1936年)、《理想》(1941年)、《玛申卡》(1942年,获斯大林二等奖)、《第217号人犯》(1944年)、《但丁街凶杀案》(1956年)、《共产党员》(1957年)、《列宁在波兰》(1965年)、《火中无渡口》(1967年)、《列宁在巴黎》(1981年)等。于1969年获得苏俄功勋艺术家的称号。于1979年获社会主义劳动英雄称号、列宁勋章。