@《霹雳娇娃第二季》相关热播

-

全23集

法律与秩序第五季

萨姆·沃特森,埃帕莎·默克森,杰里·奥尔巴赫,克里斯·诺斯,吉尔·亨内斯

-

全6集

全6集 斯巴达克斯前传

彼得·门萨,史蒂文·A·戴维斯,露西·劳莱丝,特穆拉·莫里森,卢克·佩格勒,莱乔·瓦斯列夫,马努·贝内特,约翰·汉纳,布鲁克·威廉姆斯,杰弗瑞·托马斯,莱斯丽-安·布莱德,达斯汀·克莱尔,丹尼尔·弗雷里格尔,安德·坎宁安,尼克·塔拉贝,吉米·莫瑞,大卫·伍德雷,史蒂芬·乌瑞,玛丽莎·拉米雷斯,斯特芬·劳瓦特,沙恩·朗吉,安迪·惠特菲尔德,杰森霍德,Peter·Feeney,Josef·Brown,

-

第7集完结

看不见的城市

马可·皮科西

-

8集全

少年特工亚历克斯第一季

奥托·法兰特,罗恩·阿德科鲁埃,埃斯·巴蒂,尼亚切·海邓迪,卡尔·法雷尔,斯蒂芬·迪兰,布伦诺克·奥康纳,托马斯·列文

-

全9集

终结者外传第一季

琳娜·海蒂,托马斯·戴克,莎莫·格劳

-

已完结 共8集

已完结 共8集 为什么贫穷?

内详

-

13集全

全能星人

内详

@最近更新美国剧

-

更新至06集

更新至06集 帮帮我托德第二季

MarkBrandon,ThomasCadrot,HeatherMorris,丽莎·林娜

-

更新至09集

更新至09集 反恐特警组第七季

谢默·摩尔,亚历克斯·罗素,肯尼·约翰逊,杰伊·哈灵顿

-

更新至03集

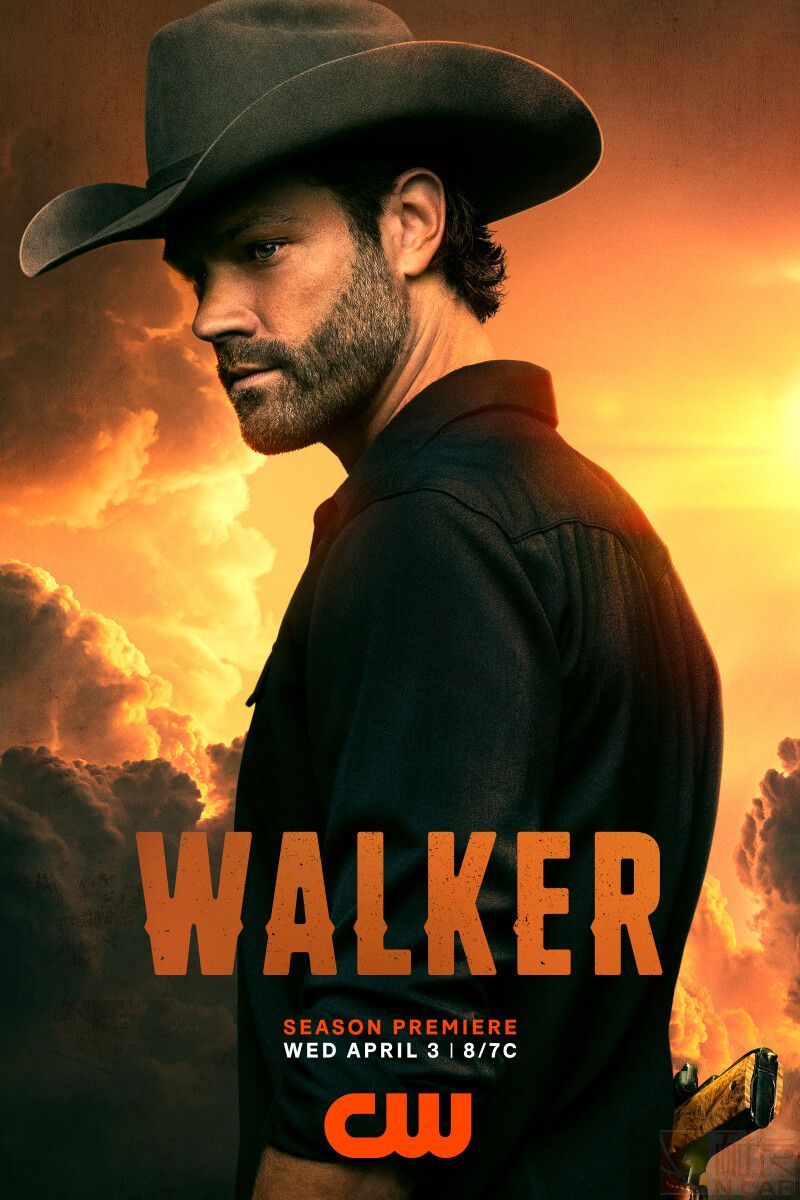

更新至03集 得州巡警第四季

贾德·帕达里克

-

更新至06集

更新至06集 夏日未至第一季

吉内维拉·弗兰切斯科尼,利诺·关恰莱,丹尼斯·法索洛,阿莱西奥·普拉蒂科,乔瓦尼·布塞利,马西莫·德桑蒂斯,Luca,Maria,Vannuccini,Alessio,Piazza,Sofia,Iacuitto,Orlando,Cinque,Giulio,Tropea,Giovanni,De,Giorgi,Gian,Marco,Fochetti,妮可·吉玛多,卢西亚诺·斯卡帕,Francesco,

-

第16集

明日传奇第一季

亚瑟·达维尔,维克多·加博,凯蒂·洛茨,温特沃斯·米勒,多米尼克·珀塞尔,布兰登·罗斯,弗朗茨·德拉姆,大卫·莱姆希,凯蒂·卡西迪,法尔克·亨特切尔,斯蒂芬妮·科内柳森,斯蒂芬·阿梅尔,格兰特·古斯汀,劳拉·门内尔,梅丽莎·罗斯伯格,彼得·弗朗西斯·詹姆斯,西娅拉·蕾妮,AmyPemberton,尼尔·麦克唐纳

-

第2集

明日传奇第二季

尼克·扎诺,帕特里克·J·亚当斯,约翰·巴罗曼,马特·莱斯切尔,温特沃斯·米勒,维克多·加博,布兰登·罗斯,亚瑟·达维尔,凯蒂·洛茨,弗朗茨·德拉姆,艾米·彭伯顿,多米尼克·珀塞尔,莎拉·格雷

-

第3集

第3集 德州巡警第四季

贾德·帕达里克

@《霹雳娇娃第二季》相关影评

考虑到诞生于60年代的《碟中谍》已经在大银幕上结结实实地打到了第六集,客观地讲,《霹雳娇娃》远不是陈芝麻烂谷子的电视IP里最成功的一个,存在感也并不特别突出。

一方面,《霹雳娇娃》将女性主角引入了传统上为男性的侦探故事,与同年代的《神奇女侠》一样,成为了第二波美国女权运动的旗帜;但另一方面,动作/侦探类型依然是以男性观众为主要收看群体,富有魅力的女主们和花样翻新的变装元素,依然保持着具有时代特点的物化女性特征——夸张点说,这类电视的本质与三点式打拳击的foxy boxing其实无异。

就连21世纪初,由McG打造的两部《霹雳娇娃》,也没有脱离这一范畴。McG将富有个人风格的剪辑和运镜发挥得一塌糊涂,加上时兴的港式武打(袁祥仁任武术指导),充满性暗示的紧身皮衣,异域风情和邻家甜心一网打尽。然而,漫画式的夸张情节过于简单幼稚,角色性格单一缺乏深度,令其快餐属性暴露无遗,作为快速消费品的命运也在第二部之后迅速偃旗息鼓。

作为幕后操盘手的德鲁·巴里摩尔,早在2011年就想在小荧屏重启,但剧情之糟糕,动作之冗余,选角之失败,让这套重启剧连一季都没坚持下去。而现在,迎上了第四波女权运动风潮的“查理的天使们”,能够飞得起来吗?

具有新时代“多样化”特征的演员阵容,伊丽莎白·班克斯自编自导自演,试图让《霹雳娇娃2019》拥有更强的女性赋权属性。理想自然是很美好,但最终,毫无创新也缺乏实感的故事与人设,花架子也懒得摆的动作设计,让这一理想仅仅停留在了“看上去很美”和“想起来很美”的程度上。

究其根源,首当其冲的就应当是导演/编剧自己。尽管同样是女性编导,伊丽莎白·班克斯和她的小鸡电影,与硬核的凯瑟琳·毕格罗,甚至派蒂·杰金斯都相去甚远。她在《霹雳娇娃》乃至动作电影类型的认识上,也存在着令人震惊的脱节与错位。

这一点从影片开头莫名其妙的混剪可见一斑:且不说与影片的情节/场景完全无关,还有着一股廉价的MV范儿。而无处不在的,喊口号式的硬直台词钩直饵咸,时尚大片一样的服化道一尘不染,让电影在强烈的架空感中,走到了另一个毫无实感的极端。

而《霹雳娇娃2019》对女性角色充满臆想而又缺乏个性的塑造,更是当今好莱坞愤世嫉俗的不良风气的集中体现:女性完全可以毫不费力地轻取传统情况下的由男性主导的工作。但这种无比光鲜的“花样童话”,忽略的是“看上去毫不费力”背后的“必须非常努力”。

这样的“好莱坞新女权”,与上个世代《霹雳娇娃》的卡通化女性并无本质区别,而将这些纸片角色和荒谬故事置于更具现实感的背景之中的做法,要比前者更加危险。

前者至少知道自己吸引的是多多少少带着性别偏见的couch potato和钢铁直男;后者则对这一群体有着原生的鄙夷,对类型电影大加政确改造而面目全非,当遭到传统观众抛弃的时候,又能和布丽·拉尔森站到一起说,“这不是为他们拍的电影”。

那《霹雳娇娃2019》到底是为谁拍的呢?如果说IP电影制作的目的,是保留原有粉丝流量的同时,去吸引新观众入场的话,那么《霹雳娇娃2019》和以其为代表的新“女权”类型电影,其目标则是所谓的,woke掉的观众。她们甚至不在乎这些观众是真的woke还是被迫woke,只要这些人能够和她们一起,在好莱坞创造出来的“空想女权主义大陆”上,手拉手唱《Kumbaya》。

当这些电影始终被一小撮人的问题和矛盾所把握的时候,这种比鸵鸟还要鸵鸟的行为,又怎么能在真实社会里产生真正的共鸣呢?无非是在小圈子里弹冠相庆罢了。再好的花言巧语和冠冕堂皇,再正确和政确的指导思想,都无法掩饰这些电影在创造性上的无能为力。

花架子喊口号,写真大片也想打救世界?显然还是异想天开。

但回到《霹雳娇娃2019》,无论是伊丽莎白·班克斯,还是德鲁·巴里摩尔,又或是克里斯汀·斯图尔特为代表的三位主演,她们并没有犯下什么不可原谅的大错误。抛去本身有限的实力和水准,她们全部都是妄图搭上女权运动便车的牺牲品。她们不知道自己究竟在做什么——尽管就职业属性来说并不缺乏目的性——只是在迎合风潮的时候迷了眼。

事实证明,仅仅靠着女权运动的口号,或者LGBT字母圈的(伪)光环(伪)加成,是不足以让二线三线加过气的组合一跃成为时代先锋,也无法将模糊的女权主义推及和扩展到真正的个人主义。倘若以为喊喊口号摆摆造型,递个可乐就能解决社会议题的话,那么她们所理解的运动本身,也未免太过儿戏了。